我说的李白不是诗仙李白,而是革命烈士李白。“床前明月光”,千古传诵,妇孺皆知。古诗仙的知晓率要远高于大烈士。纪念烈士诞辰100周年的报道出来后,我看到有读者在网上跟帖发问,青莲居士至少也当“往事越千年”了,怎地才诞辰100周年还成了烈士?不能怨问者无知。真的很惭愧,我也是前几年才晓得小时候看的电影《永不消逝的电波》主人公原型是李白,李白还是我们浏阳张坊人,是我地地道道的老乡。

说起《永不消逝的电波》,上世纪五十、六十年代出生的人当是耳熟能详,“永别了!同志们,我想念你们——”,主人公这一句台词成了经典,在我们当时幼小的心灵里其分量丝毫不输“床前明月光”。前一向,中央电视台在黄金时段隆重推出了新版同名电视连续剧,较诸电影,故事更离奇,情节更复杂,刻画更细腻,人物更神秘……但我看过几集就没再看了,我感到有点隔,李侠不似李侠,李侠不是李白。怎么会有这种怪怪的感觉呢?是因为当年孙道临饰演的李侠已经先入为主深深地烙进了自己的记忆?是因为后来才逐渐加深了解的烈士李白在我心里越来越亲切?

烈士儿子李恒胜先生早些天回家乡时说,“电视剧里的李侠不再是单以父亲为原型了,综合了当年许多情报战线英雄的故事”。

我从其说话的语气似乎也能感受到他心中亲爱的“父亲”与荧屏上英雄之间的距离。

我们这代人成长在一个崇拜英雄的时代。只是那时电影和小说传记里的英雄都很崇高、神圣,也正因为这些英雄多是“高大全”而总让人觉得很神秘很遥远。所以,早些年读县志,得知李侠的原型竟是从家乡走出的烈士,英雄便不断走近自己的认知。美不美家乡水,亲不亲故乡人啊。后来去上海出差,特地拜谒烈士故居,参观烈士纪念馆。再后来由于工作的联系,跟烈士的后人竟也称得上过从甚密。于是,在沪上几乎家喻户晓的著名烈士李白——通过一部红色经典电影而为全国无数观众熟悉的谍报英雄,便在我心里鲜活生动起来了。了解得越多,越觉得李白亲切可爱。

(上海虹口李白烈士故居外景)

浏阳是片红色土地。光是我们家乡那个小镇开国将军就出了四位,李白是英雄是大烈士,至于那些普通烈士以及不知名的为国捐躯者尚不知凡几。

记得小时候听村里老人讲英烈故事时,我们心里总有一种情感被玷污的憋屈感。老人常常都把英烈们走上革命道路描述得极其平淡乏味甚或粗俗不恭。好像英烈们“当兵只为吃饭”,他们在地方上都是些拈轻怕重好吃懒做不守本分不务正业的角色。我伯祖是烈士,他就是跟李白他们一同出去当红军的。我从祖父对他哥哥的追忆当中就曾听出伯祖做田里功夫有点儿“偷奸”(家乡话,就是不肯卖力)。老人的叙述应该是真实的吧。只是,当了红军要打仗要出生入死,这种硬汉子会是怕苦怕累的角色?

李白爬完雪山过罢草地到了延安,又被安排到上海做最危险的地下工作。三次被捕,坐老虎凳,受尽严刑,皮开肉绽,打断骨头,剥去指甲……却坚贞不屈直至牺牲。“砍头不要紧,只要主义真”,无疑是当了红军受教育觉醒后的事。但是,出去当红军之前呢?倘若英烈们都能“吃苦耐劳”“安守本分”,则必定泯然众人,又何来英烈?人家不是怕吃苦受累,而是不认“命”,不相信“生来只有八合米,走遍天下不盈升”啊。细想一下,作为先辈们的后代,我们出去读书,出去打工,出去经商……不也是不肯“安守”从地里刨食的“本分”么?贩纸、耕地、砍柴、染布……李白都干过,都不安心,都不是十分卖力,或者说就像我伯祖一样做起田里功夫来有点儿“偷奸”。可人家还是十几二十岁的孩子,正是好做梦的年纪啊。今天想来,我倒觉得有点儿调皮有点儿吊儿郎当的李白他们好亲切好可爱!

李白的英雄事迹怎么直到近些年在家乡才渐为人知?我以为这跟烈士改名有关。老家人只晓得小小年纪的李华初当兵走了,哪里知道这年轻人参加红军后改名李白、李朴,还曾化名李霞、李静安啊。

家乡习俗视改名换姓为大逆不道。名字都是父辈、祖辈赐予的,岂容亵玩更改?记得念小学时我有一回图简单省事在新书封面上把自己的名写成了一个笔画少的同音字,竟招致祖父一顿臭骂,上纲上线,耳朵都被老人家拧得老长。前不久代表家乡去北京送别江文将军,听将军身边人说,解放后将军第一次荣归故里,家里亲人便要求他即刻恢复“陈辉侃”的本名。将军一面点头,一面无奈地苦笑,“改不过来了,档案里都是江文”。据说当年组织先是决定派江文从延安去上海的,恰好江文身患疟疾,才改派李白赴沪。您看,“李白”、“江文”比起“李华初”、“陈辉侃”来,要多文雅有多文雅,要多响亮有多响亮。难怪跟他们一同出去革命的我伯祖也改了一个比 “吴让钦”要好听的多的名字,唤做“吴谋”。只是这一改,害得我祖父从浏阳刚解放就开始找哥哥,一直找个不停,直到上世纪七十年代中期,才弄清楚吴让钦就是烈士吴谋。李白牺牲在大上海黎明前的黑夜,“墙外开花墙外香”,家乡人知之甚晚自是情理中事。

李恒胜先生告诉我,“听母亲说,白色恐怖之下,红军家属有‘通匪’之嫌,我父亲他们之所以改名、化名,是因为不愿因自己投身革命而连累家乡亲人啊”。原来,视死如归的英烈们也有心细如针心柔如水的一面!

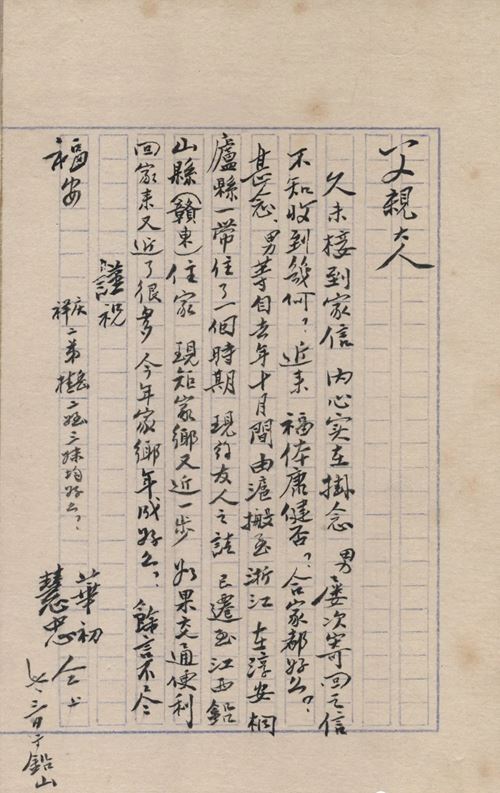

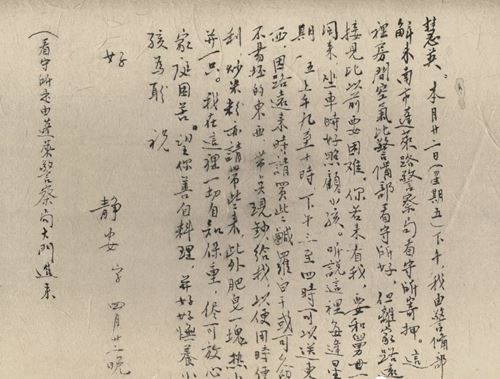

我读过李白烈士的若干封遗书,字里行间氤氲着人间烟火的脉脉温情,能让人从庸常与亲切中感悟崇高和伟大。家里来信提及两个弟弟闹疙瘩,李白回信说“闻之殊为痛心……庆、祥二弟现已年长成人,他们的一举一动都应由双亲节制,当教应教,只要双亲以大公无私的批判,谁都不能违反双亲的训示,望双亲以严正的态度去教导他们,绝不可受他两人意见分歧所迷惑,感到无法处理,致使双亲烦闷,妨碍福体的健康”。家凡琐事,苦楚纠结,却温馨亲切,多么感人的赤子情怀。裘慧英,当时上海党组织为掩护李白而选派的一位优秀纺织女工,是李白名义上的妻子。这对假夫妻,在长期而艰难的革命斗争中“日久生情”,结成了同舟共济、生死与共、对事业对爱情同样坚贞不渝的革命伴侣。略去血雨腥风,谁能说烈士的爱情婚姻不是一桩浪漫奇缘?英雄不同凡俗,英雄不离尘世,英雄不是无情。“慧英:本月22日下午,我由警备部解来南市蓬莱警察局看守所寄押,这里房间空气比警备部看守所好,但离家路远,接见比以前困难,你若来看我,要和舅母一同来,坐车时好照顾小孩”——这是烈士牺牲前在狱中写与妻子的一封信,多么贴心的丈夫,多么慈爱的父亲!每次翻看烈士遗照,望着李白凛然而儒雅的神情,我都会情不自禁地想起鲁迅的《答客诮》:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟”。

李白牺牲时三十九岁。江文将军是今年八月十八日逝世的,享年九十有六。听将军秘书说,将军逝世前不久在医院病床上还用颤抖的双手给有关领导写信,说他家乡村民出进不便,请求地方政府支持修条简易公路。我伯祖比江文大四岁,跟李白同年。听祖父讲过,他们兄弟感情极好,“他走的头一天还用罗布帕包了两只法饼给我吃,说他要走几天亲戚”。我跟李恒胜先生熟,觉得他长得挺像李白。江文将军我也见过几次,温文尔雅,儒将风度。我伯祖无遗照、遗书、遗物,唯县志烈士英名录专辑里有一行介绍:吴谋,1910-1933 红六师排长,在江西莲塘阵亡。也不知伯祖跟祖父是否相像,只是我已经觉得吴谋正如李白、江文他们一样亲切。(2010年)

附记 本文获当年年度湖南新闻奖副刊作品一等奖。附编辑推荐语如后:

一对革命夫妻,十余年间秘密战斗在“上海-延安”的空中通信线上,他们艰苦卓绝的斗争事迹后来被拍成电影《永不消逝的电波》。这对夫妻就是李白和裘慧英。他们的革命气节及忘我的奋斗精神为后人树立了光辉的榜样……烈士的劫火,用水来安慰。无论是李白、江文还是吴谋,在作者吴震先生如水一样的隐蔽心情里,这些先烈人物不再是有距离的人物勾勒,而让人感觉很是亲切。温暖和理性的笔触,让人跟随着他的思绪,感受一次心灵的回归,一次荡气回肠的回顾。(作者:吴震 编辑:汤伟 责编:韩同瑞)

|